約100日間に及んだ白河戊辰戦争の戦死者は、両軍合わせて1000名以上と伝えられています。一体、どのような戦いだったのでしょうか。

1、戊辰戦争のはじまり

慶応4年(1868)1月、京都の鳥羽・伏見で旧幕府勢と薩摩・長州藩の軍勢が衝突し、戊辰戦争がはじまりました。4月には江戸が無血開城されましたが、新政府軍は会津征討や東北の治安維持のため、現地で指揮を執る司令官一行を派遣しました。

2、藩主不在の小峰城(白河城)

白河藩主であり幕府老中だった阿部正外(あべまさと(う))は、兵庫(神戸)開港をめぐる政争で失脚、老中罷免・蟄居謹慎(ちっきょきんしん)処分ののち、強制隠居させられました。家を継いだ子の正静(まさきよ(しず))は交通の要衝白河から鎌倉へ転封となり、白河は藩が消滅、幕府領となって領主不在という特殊な状況下で戊辰戦争を迎えました。

3、白河の戦い①閏(うるう)4月20日

戊辰戦争勃発後、新政府領となった白河は、新政府の命令で二本松藩など近隣の諸藩が守備していましたが、この日、旧幕府兵と会津藩が小峰城を攻撃しました。守備兵は少数のうえ、一部の藩は会津藩に同情的で事前に退去していたため抗戦を断念し退却。両軍の放火で城内の建物の多くが焼失しました。

4、白河の戦い②閏(うるう)4月25日

会津藩の白河進軍と同じ日、会津征討を強要する新政府軍参謀(長州藩士)の世良修蔵(せらしゅうぞう)らを仙台藩士が殺害したことをきっかけに、東北諸藩は新政府軍に徹底抗戦することになります(5月3日奥羽列藩同盟成立)。新政府軍は、白河の奪還をめざして栃木県側から進軍しますが、白河を押さえた会津藩・旧幕府兵が撃退しました。

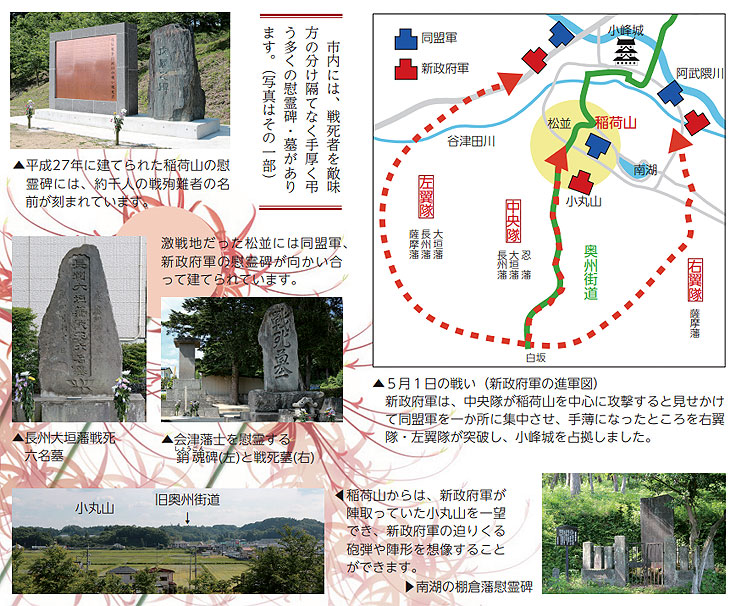

5、白河の戦い③5月1日

緒戦に敗れた新政府軍は、三隊に分かれて白河に迫り、白河南側入り口、稲荷山を中心に最大の戦いがありました。新政府軍が敗れた閏4月25日以降、白河には東北諸藩が続々と到着、兵力は新政府軍の3倍以上と、数の上で圧倒していましたが、連携が弱く、新政府軍の巧みな作戦や用兵、武器の扱いの差などで会津藩・仙台藩などを中心に多くの諸藩兵が戦死し、小峰城も新政府軍に占拠されました。

6、その後・・・

7月中旬までのおよそ100日間、同盟軍は7度にわたり小峰城の奪還を試みますが、連携不足や全軍を統一する指揮官の不在、などの理由で失敗に終わりました。5月下旬以降、福島県内の各地に進軍した新政府軍に、同盟諸藩は降伏。9月22日には会津藩が降伏しました。

映像作品の公開について

白河戦争について分かりやすく映像化しました

リンク:http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page003897.html

|